К 100-летию событий 1917 года колумнистом БК55 историком А. В. Минжуренко был подготовлен цикл статей, из которых и сложилась книга о революции. В 105-ую годовщину этого исторического перелома читателям предлагаются главы из этой книги.

В предыдущих разделах речь шла о Февральской революции и об установлении в России самой демократической республики в мире. Совершенно естественно, что в стране с преобладающим сельским населением самой большой партией стала партия, отстаивающая интересы крестьян — социалисты-революционеры.

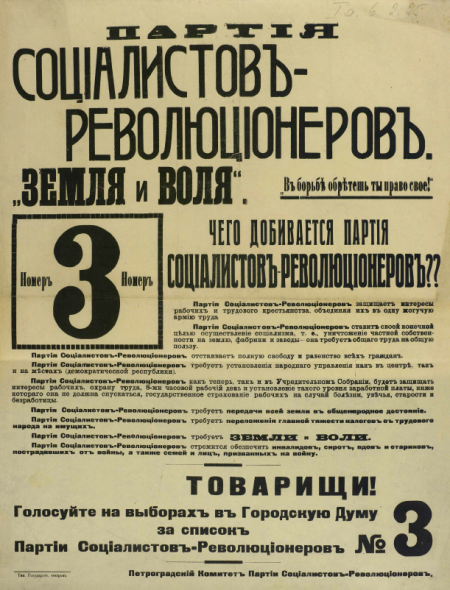

В течение всей своей истории эсеры боролись за осуществление своего главного лозунга: «Земля крестьянам». И в 1917 году они стали фактически правящей партией. Следовательно, при установившемся подлинно демократическом строе эсеры легко могли добиться реализации своего главного лозунга.

И крестьяне ждали этого.

«В борьбе обретешь ты право свое!»

Партия социалистов-революционеров была самой большой, самой популярной, самой революционной и самой влиятельной политической силой в России в 1917 году. По численности она с большим отрывом опережала другие партии, насчитывая в своих рядах около миллиона членов. (Второе место было у большевиков — 350 тыс.)

На выборах в Учредительное собрание за эту партию проголосовало более половины избирателей России.

Степень влиятельности можно определить по тому, что и главой правительства был эсер и многие из ключевых министров, а в органах местного самоуправления эсеры занимали господствующее положение. А то, что она была «самая революционная» доказала вся история этой партии и особенно ее действия в период Первой русской революции 1905–1907 годов.

Еще до революционных событий 1905 года Боевая организация эсеров открыла охоту на представителей царской власти. Создание своей партии эсеры «отметили» в этом же 1902 году убийством министра внутренних дел Д. Сипягина. Через два года ими был убит преемник Сипягина министр В. Плеве. Затем очередь дошла и до членов царствующего дома. В феврале 1905 года эсер Каляев убил великого князя Сергея Александровича Главнокомандующего войсками Московского военного округа и бывшего московского генерал-губернатора.

Всего Боевая организация партии социалистов-революционеров совершила в основном в годы Первой революции 263 террористических акта. Кроме двух министров внутренних дел, эсерами было убито 33 генерал-губернатора, губернатора и вице-губернатора, 16 градоначальников, 7 адмиралов и генералов, 26 разоблачённых агентов полиции.

К смертной казни эсеры, прежде всего, приговаривали тех представителей власти, которые «отличились» в преследовании революционеров.

Так, к смерти был приговорен полковник Мин командир лейб-гвардии Семеновского полка, который со своими батальонами подавил в 1905 году декабрьское вооруженное восстание в Москве. При этом он издал приказ «Арестованных не иметь, пощады не давать». За эту операцию Мин был произведен в генералы, стал членом Свиты императора и получил денежную премию «с присовокуплением царского поцелуя».

Но эсеры послали ему свой «смертный поцелуй»: прямо на перроне Петергофа, на глазах у жены и дочери он был убит четырьмя выстрелами в упор.

Ясно, что эту партию царские власти боялись больше других. Из всех революционеров больше всего смертных приговоров было вынесено судами именно эсерам, они составляли большинство в тюрьмах, в ссылке и на каторге.

Эсеры были прямыми наследниками и продолжателями народников. Они были сторонниками «демократического социализма», который надеялись построить, базируясь на крестьянских общинах.

Эти сельские общины с их традицией уравнительного землепользования эсеры считали ячейками социализма.

И всё государство они хотели построить по образу и подобию крестьянской общины — «мира». Что было социалистического в общине? Многое, считали эсеры. Крестьяне периодически делили все свои угодья поровну на каждую душу, все общественные дела решали на общем сходе, свободно выбирали своего старосту и другие органы самоуправления, заботились о сиротах и престарелых «бобылях», содержа их за свой счет. На случай неурожая в селах существовали «хлебозапасные магазины», из которых нуждающимся бедным семьям выдавались хлебные ссуды на пропитание и на посев.

За счет общественных средств строились школы и храмы, ремонтировались дороги и близлежащие мосты. Вот такое же свободное и демократическое устройство эсеры мечтали учредить в масштабе всей России.

В 1917 году, после свержения монархии, по мнению эсеров, уже никакой новой «социалистической» революции не требовалось. В условиях полной демократии и отсутствия насилия над народом все социалистические преобразования можно было провести эволюционным путем, опираясь на волю народа. А народ это ведь, главным образом, общинные крестьяне, менталитет которых якобы был отроду социалистическим. Отсюда, отталкиваясь от представлений крестьян, эсеры выстроили свою концепцию «социализации земли».

Начинается она как раз со стародавнего крестьянского принципа: «Земля ничья, земля — Божья». Следовательно, никакой частной собственности на землю вообще не может быть. И здесь речь не о национализации: земля не может быть и собственностью государства. Землею можно только владеть, и владеть ею может только тот, кто ее обрабатывает. Пользование землей должно было быть уравнительно-трудовым.

В этом пункте содержалась «антикапиталистическая», «анти кулацкая» направленность эсеровской концепции. Никто не должен был получить надел меньше потребительной нормы, но и не мог получить угодья больше трудовой нормы, т. е. обрабатывать землю семья должна была исключительно своим трудом, никаких батраков.

Регулировать все земельные отношения должны были демократически выбранные местные и центральные органы самоуправления.

В политической части своей программы эсеры выступали последовательными демократами. Они предлагали установление демократической республики с широкими и неотъемлемыми правами человека: свободой слова, совести, печати, собраний, союзов, стачек, неприкосновенностью личности и жилища. Социалисты-революционеры выступали за всеобщее и равное избирательное право без различия пола, религии и национальности.

Самыми первыми из всероссийских политических партий эсеры высказались за федеративное устройство России при широкой автономии областей, сельских и городских общин.

Почему же, имея такие громадные социально-политические преимущества, партия эсеров проиграла борьбу за власть? Казалось бы — самая боевая партия, имеющая большой опыт вооруженной борьбы и решительных лидеров, фактически — правящая, и почему-то не смогла справиться с переворотчиками.

Возможно, дело было как раз в том, что эта партия полностью настроилась уже только на эволюцию и с марта месяца «расслабилась» и разоружилась: демократическая революция победила, и ее завоевания были прочны. Контрреволюция была слаба, и быстрое бескровное подавление корниловского мятежа это подтвердило.

Поэтому никаких «боевых организаций», как раньше, у эсеров не было; они не создавали, как большевики, отряды «красной гвардии», не запасались оружием, не настраивали солдат, находившихся под их влиянием, на боевой лад, не готовили их к выступлению с оружием в руках.

В общем, в военном смысле они не отмобилизовались для отпора мятежу слева. До самого последнего момента эсеры не верили, что такой мятеж случится. Они не могли поверить в то, что социал-демократы большевики, их соратники по многолетней борьбе против царизма, с которыми они вместе сидели в тюрьмах и страдали на каторге и в ссылках, которых они искренне называли «товарищами», вдруг пойдут на них с оружием в руках.

К такому коварству со стороны большевиков эсеры были совсем не готовы.

Листовка партии эсеров

Не готовы они оказались и к тому, что большевики перехватят у них их главный козырь: радикальную аграрную программу, по которой помещичья земля должна была без всякого выкупа перейти в пользование крестьян.

Различие в применении этого лозунга между двумя партиями состояло в том, что эсеры, понимая сложность вопроса, готовились к законодательной разработке серьезной аграрной реформы, которую могло принять только будущее Учредительное собрание, а большевики «отдавали» землю крестьянам «немедленно», призывая их самовольно и противозаконно захватывать помещичьи угодья.

Второй вариант был ближе крестьянам по причине его «оперативности» и отсутствия ограничений и формальностей. Эсеры же, будучи правительственной партией, не могли поддерживать аграрные беспорядки и незаконные насильственные захваты земли, сопровождавшиеся часто разгромом помещичьих имений, поджогами, грабежом и убийствами.

Проиграли эсеры большевикам и во втором важнейшем вопросе: в вопросе о войне. Многие из них тоже были за скорейшее окончание войны, но способы ее завершения у них с большевиками также существенно различались: став «государственниками» эсеры не могли сочувствовать стихийным процессам в войсках, разложению армии и призывать к дезертирству.

И здесь социалисты-революционеры лишились мощной поддержки со стороны солдат.

Таким образом, исчерпав весь свой революционный потенциал, и, став сторонниками стабилизации, организованности и эволюционного развития, эсеры вдруг оказались в глазах масс уже недостаточно радикальными. «Красное колесо» революции раздавило и их, покатившись к самым левым пределам.

Левее эсеров оставались лишь большевики и анархисты, левее которых была только стенка.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ книги «История Великой Демократической революции в России» читайте ЗДЕСЬ.